先週から続くそごう神戸店のH2Oリテイリングへの譲渡が報じられてから、一気に三宮再開発の熱気やボルテージが上がり始めました。建て替えが具体化すれば、駅周辺の波及効果を生み出し、今後の地価高騰や連鎖開発を促進していく事は間違いないでしょう。

さて、記事のタイトルに「?」と思った方も多いかと思います。なぜこんな記事を書く事に至ったかと申しますと、一連のそごう関連のニュースやコラムをネットで読み漁っていたところ、以下の2つの記事に目を止めました。

そごうが神戸から姿を消す日

https://koberun.net/blog-entry-1029.html

百貨店再編 -デパート冬の時代と三宮改革-

https://koberun.net/blog-entry-56.html

奇しくも私が書いた当ブログの記事なのですが、神戸からそごうが姿を消す事を先日のニュースの半年前に予見していたようです。また更に遡る事、6年前の2010年には、阪急がハーバーランドから撤退し、尚且つ、現在のそごう跡地に進出するとしているではありませんか!?

と、自分自身でさえ、この記事を書いていた事を忘れていたのですが、まさかのまさかが起こるものですね。

ただ冷静に分析すると、今、起こっているそごう神戸店を取り巻く現況は早かれ遅かれ高い確率で発生する可能性があったと言えます。尚且つ選択肢の問題だけで、その選択肢も限られた中での話だったわけですから、当たってもおかしくはなかったという事でしょう。

今回の出来事は有力民間デベロッパーが1社やる気を起こすだけで、こうも潮目や流れが変わるのかという事を示す一例です。いくら地元自治体が躍起になっても物事はそう動かないのに、力のある民間企業がキーパーツを動かすと、澱みが一気に流れ出します。

さて、ほぼ連日のようにそごう神戸店跡に関する報道が紙面に踊っています。

新たな情報としては、まず阪急百貨店への屋号変更は来年内を目指す事になるようです。具体的な時期としては継承から1年後。2012年にハーバーランドの神戸店撤退から5年となる来秋~冬には三宮駅前に阪急百貨店神戸三宮店(?)が誕生することになりそうです。神戸地区への再進出は撤退後も検討されていたかとは思いますが、三宮への出店を虎視眈々と狙っていたとなると、何ともしたたか且つ的を得た戦略が練られていた事になります。

次に継承する3店の従業員の雇用は維持し、各地域に根ざした店舗である屋号や営業形態が変わっても店の体制は変えない事を強調。常連の顧客離れを防ぐ戦略です。

継承後、建屋外観や店内をどのように改修するのかも興味深い点です。将来的な建て替えを検討しているのであれば、あまりそこに費用は掛けたくないのは当然至極。外観としては少なくとも屋号の看板は付け替えが必要です。現在、壁面のロゴは本館正面、塔屋二ヵ所、看板二ヵ所、別館壁面にロゴ二ヵ所の合計7つ。数えてみると意外に多いですね。阪急の梅田本店は「阪急」のロゴを各方角に1つずつ設置。同様に神戸店も数か所に留めるものと思われます。店内も大幅な改修は行われないでしょう。阪急社内システムの導入や従業員の制服、社内研修等、ソフト面での変更が主となるでしょう。最も大きな関心はテナント構成です。継続出店するテナントと退店するテナントに分かれていくものと思われます。

継承後、別館の処遇も気にかかるところです。別館はS.ヨシマツビル、ケイエスビルの2棟で構成されています。セブン&アイからH2Oに賃貸契約を更新することになるのでしょうが、この際のロフトの存在もどうなるでしょうか。

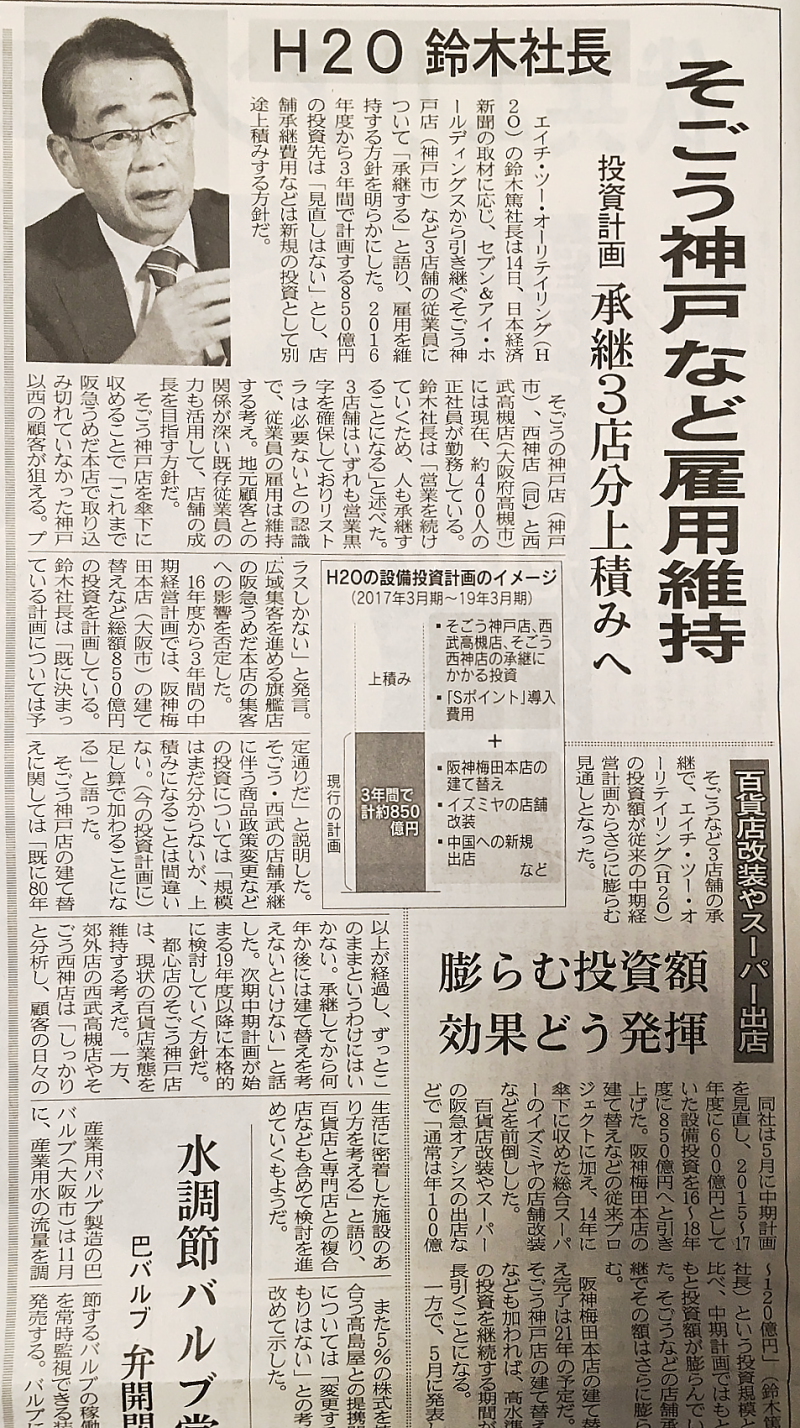

そしてH2O鈴木社長が語る建屋の建て替えにも別館の問題は引き継がれることになります。本館を構成する建物の中でも最も古参である三宮阪神ビルは築80年を越えており、その他の建物も50-60年は経過しているので、全体的な老朽化は顕著です。継承後、数年で建て替えを視野に入れることを示唆する鈴木社長。2019年度から始まる次期中期経営計画に建て替え計画が盛り込まれる可能性は高いと思われます。この間に本館東側建屋所有者である室町グループと別館2棟の地権者との売却もしくは建替への投資交渉が進められるでしょう。

この際、本館と別館の間にある市道も今回の再開発を受けて廃止もしくはJR大阪駅前で大阪神ビルや新阪急ビルの建て替えに適用された都市再生特別措置法の特例同様に道路上空に新ビルを建設する方法で建替を進めて欲しいと願います。先日、神戸市長がH2Oによるそごう神戸店の取得について、活性化に期待しているとのコメントを述べましたが、何故、早期に再開発が促進されるよう市としても何ができるか検討したいというコメントにならないのでしょうか。容積率や都市景観審議の規制緩和、前述の都市再生特別措置法の適用に向けての働き掛け等、まず市が動ける事は幾らでもあるはず。既に市としても水面下で動いている部分はあるのでしょうが、協力体制を示して、近隣地区の他の地権者も建て替えや土地の集約に積極的になるよう発信するのが市長としての勤めではないでしょうか。

兎にも角にも意外と早く建て替え計画が浮上してくる可能性が高まっています。駅前一等地の角地です。高度利用により超高層化は必須。百貨店、オフィス、ホテルの複合ビルとなる可能性が高いのではないかと思います。ホテル階は眺望が遮られないよう隣接する国際会館より高くなる部分に整備。阪急ビルにはレムを入れますが、こちらには阪急インターナショナルか外資系ブランドの誘致で立地に相応しい格式の高いホテルが望ましいです。オフィスフロアも1フロア辺りの基準階面積の広い高規格オフィスで、大企業の本社移転需要に応えられる規模とします。規制内で恐らく高さは160mが限界かもしれませんが、デザイン的にもこの場所に相応しいランドマークになるものと期待したいです。

私は予言者? そごう神戸店跡を取り巻く環境

スポンサーリンク

スポンサーリンク

スポンサーリンク

たしかにこべるんさんはそごう神戸店の建て替えにかなり以前から言及していて予言者の資格ありと言えますが、そごう建て替えはこのブログの読者や神戸大好き人間すべての妄想や願望なので、自覚しているでしょうが、こべるんさんはその中でも人一倍妄想が強かった結果と言えるでしょうね。(笑)

でもdreams come trueと言いますし、強く思うことは大事だなと思いますね。30年前を知る人間は、こんな日が来ることを想像出来なかったです。当時の神戸市で代表的だった企業が、こうもみな次々と夢破れていくとは…。ただ震災もそうですが、いつまでも過去に縛られるのを市民はやめなければなりません。

ピンチとチャンスは表裏一体です。この危機をチャンスに変えることが出来なければ神戸衰退は一気に進む可能性があります。何でも開発プロジェクトに反対する某野党が望むような神戸になれば終わりだと思います。

こべるんさん、予言的中すごいですね。

「ハーバーから阪急が撤退して、そごう跡地に阪急が進出する」

ハーバーの阪急撤退は予想できますが、その阪急がそごう跡地に

進出までは予想していなかったです。

私の場合もし阪急百貨店を作るなら、阪急三宮の駅ビルかと

思っていました。

阪急駅ビルの西館まで入れると結構規模が大きくなります。

その当時は東館のみの建替えになるかわからなかったから

全部建替えて阪急百貨店かなと妄想していました。

でもあの敷地で百貨店は奥行きがないし厳しいですかね。

こべるんさんの予言は見事でした。

これからの三宮周辺の開発は目が離せませんね。

阪急に替わる事で、高級化する可能性があります。新館のロフトは駅ビルに移転して、新館は神戸初のメンズ館が出来る可能性もありますね。本館よりも新館を高層化して、ホテルになるかもしれませんね。

予言的中ですね。(笑)

次なる妄想は、駅前の交差点上を人工地盤化して阪急駅ビル・JR駅ビル・未来の阪急百貨店ビル・マルイをつなげ、駅前に大広場を造って欲しいですね。

阪神三宮駅が地下にあるのだから、阪急百貨店ではなんとなく変な感じがします。(同じ会社だから問題なしなのはわかりますが・・・)

「阪急阪神百貨店三宮本店」なんて名前も有りかなと思っています。

(関西の阪急百貨店のステータスの高さは十分に理解はしています。)

これからどうなるかとても楽しみですね。

今から10年ほど前の村上ファンドによる阪神電鉄株の買占めが発端となった阪急阪神の合併効果が、ようやく神戸にまで波及してきましたね。表向きは歓迎ムードのJR西ですが、大阪に続いて三宮でもガチンコ勝負をしなければならなくなったことが計算違いだったかもしれませんね。阪急東館とそごう建て替えで挟み撃ちにあうJRは駅ビル建替え計画の再考も余儀なくされる事になるでしょう。

景観審議会自体は神戸市長の諮問により開催されるものです

つまりすべては久元市長の胸先三寸でどうにでもなることですよ

市長選を意識してるのか女受けする市政ばかりでなく

市長にはしっかり舵取りお願いしたいです

こんばんわ さすがです! 気が早いなどと また怒られるかもしれませんがw JR三宮駅北 ここも先々 150万都市 神戸にふさわしい街並み開発期待しています!

兵庫県が転出超過で全国2位だそうです。残念ですね…この三宮再開発をいち早く完成させ若者に選ばれる街になってほしいものです。あとは三宮に観光庁などが移転してほしいなぁ。東京に何もかも集積させると非常時に国内が混乱する。ドイツを見習うべきですね。

えー、もうついでなのでわたしも私的三宮再整備を予言させてもらいます。

まず、そごう跡は7階まで阪急神戸三宮店、8~15階がオフィス階、16~40階までが外資系都市ホテルが入居。都合40階建て高さ200mとなる。

JR三ノ宮駅ビルは45階建て低層部にルクア入居、高層階にホテルで高さ195m。

三宮バスターミナルは低層にバスターミナル入居。中層階にイーオン三宮店入居、高層階にビジネスホテル(東急REIか東横IN)で高さ110m。

磯上8丁目計画として、10階まで低層にヨドバシカメラ、11~21階中層オフィス、高層22~50階マンションの50階建て複合ビルで230m。

アイング駐車場は30階建て高さ117mのオフィスビルに。

二宮市場跡に36階建て高層タワーマンション。高さ120m。

30年後でいいから、さんセンタープラザ建て替えで、ホテル棟160m、オフィス棟200m、タワーマンション棟150m。

マルイ一体は地権者まとまらずそのまま…。(泣)

ふう…。以上、妄想なので大胆に予言しました。

これだけ書いたらどれか当たって欲しい~。(笑)

阪神本館は、たとえファサードでもいいから保存して欲しいですね。

神戸ほどの歴史ある都市が首都圏郊外の衛星都市と大差ない景観になるのは避けたいところです。

手前味噌ですが、妄想?のプランを入れてみました。本館を保存して残りの敷地で商業業務複合棟を建てるとこのくらいのボリュームがmaxになるはず。

[h+] ttps://www.flickr.com/photos/lmadcap/30362687885/

本当に1600%認定されるのか?オフィス棟が埋まるのか?など、コンサバティブに査定すると厳しいラインですが。

いつもありがとうございます。毎日楽しく読んでおります。

三宮プロジェクト、大いに盛り上がっていますね。

この高揚感が永遠に続きますように。都市は生き物ですから限りなく良い方向で進化して欲しいです。

予言的中おめでとうございます[絵文字:v-357]

阪急三宮駅より阪神三宮駅の方が阪急百貨店に近いのがご愛嬌ですね。

sirokumaさん案の三宮交差点上人工地盤化は阪急三宮駅~

阪急百貨店間のアクセス向上にも繋がりますし、市が

イニシアチブを取って進めてもらうと面白いですね。

kenkenboobooさんの妄想(?)にある「二宮市場跡」を見て、ついに解体されたか?と思いましたが、まだ残ってました(ホッ・・・)

今は無き二宮小学校出身者としては気になるところです(^^;

20年ほど前になりますが、仕事で立川駅に行った時に立体的な街づくりになっている事に衝撃を受けた事を覚えています。

友人が「東京には梅田レベルの街があちこちにある」と言っていましたが、立川は三宮レベルと感じました。

三宮の場合は古くからの商業地である事が災いして地権等が複雑すぎ、大手デベロッパが一手に引き受けて統一感のある街並みになる可能性はほぼ無いでしょうが、各所のジョイント部分は統一感を出して欲しいですね。もちろん市主導で。

個人的には、JR三宮下にも地下街を展開して各駅とも地下でダイレクトに行き来出来るようになればなぁ、と思っています。

ほんとに当たってますよねえ・・。

神戸にとって良い予言ならどんどんこれからも的中させていって欲しいです。

今までの提言(予言?)の中で自分の一番のお気に入りはJR三宮ビルの人工滝(三宮の滝)です。

都会のど真ん中に大きな滝が現れればインバウンドの恩恵の少ない神戸の観光の目玉にもなりそうです。

とにかく京都や大阪ができないことをやってもらいたいと思います。

また今回のそごう譲渡で阪急の地下鉄乗り入れが加速するんではないでしょうか?

西神、三宮のそごうが阪急の傘下に収まり、神戸市が心配していた梅田への客の流出は少なくとも阪急は仕掛ける必要はなくなった訳ですから。まあ負担する金の問題は残るんでしょうけど。

阪急の社長に未だに乗り入れが夢なんて言わせていてはダメでしょう?

とにかくこべるんさんの言われるように三宮再生のために、市として何ができるかスピードを持って考えてほしいと思います。

あと、阪神電車の元町駅。

何とかなりませんかねえ。。。

JRを使う事の方が多いのですが、たま~に利用すると

すごく侘しい気持ちになります。

るちあさん

私も、前回のそごうの記事につぶやいてしまったけど、JR元町駅酷いですね。都心部の居留地・大丸・南京町への入口の駅なのにメインの東口にはエスカレータどころかエレベーターすら無いんだから驚きです。確かに敷地は狭いけど、この状態で何ら問題意識も持たずに放置してきたJRの姿勢にも?です。

こべるんさんにも是非取り上げて貰い皆さんに知恵を絞って頂きたいテーマの一つですね。

実は、こべるんさんの予言もそうですが、異論反論も含め良質のコメントが多く寄せられるこのブログは行政とか企業を動かす力を持ち始めているんじゃないかと思っている私です。

shirokuma 様

本当にそうですね!

JR元町駅、歴史と情緒はあるのですが。

そこは生かしたまま、ミニエスカレーターで良いので付けて欲しい。

[…] >私は予言者? そごう神戸店跡を取り巻く環境 […]

仮にそごう神戸店跡地を再開発する場合、神戸国際会館も含めて一体再開発を行います。再開発をする場合、ヨドバシカメラやH2Oリテイリングが主導して行われ、ヨドバシ札幌タワーのような外観の超高層ビルになる予想をしています。

(仮称)三ノ宮駅南口小野柄通8丁目御幸通8丁目地区第一種市街地再開発事業

高さ:約220m(基壇部:約70m)

階数:地上40階B6階

用途:オフィス、ホテル、商業施設、映画館、駐車場等

※妄想です。(仮称)札幌駅南口北4西3地区第一種市街地再開発事業を参考。

(仮称)磯上通8丁目地区第一種市街地再開発事業

高さ:約180m(基壇部:約60m)

階数:地上34階B6階

用途:商業施設、オフィス、劇場、交流施設、駐車場等

※妄想です。

ビルのフロア

ヨドバシ神戸タワー北館(仮)

高さ:約220m

31階〜40階 高級ホテル

29階、30階 機械室

12階〜28階 オフィス

11階 機械室、DHC

B2階〜10階 商業施設(ヨドバシカメラ、石井スポーツ、阪急百貨店、専門店で構成する。)

9階、10階にレストラン、映画館(10スクリーン)にする。

B3階〜B6階 駐車場

ヨドバシ神戸タワー南館(仮)

34階 レストラン街

11階〜33階 オフィス

10階 庭園、スカイロビー

9階 機械室

5階〜8階 劇場、カンファレンス施設

B2階〜4階 商業施設(専門店)

B6階〜B3階 駐車場

日本経済新聞 札幌のヨドバシ再開発ビル、200メートル級 28年度完成

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFC05B190V00C22A4000000/

また、JR三ノ宮新駅ビルを渋谷スクランブルスクエアと同程度の高さを予想。

高さ:約250m

階数:地上47階B7階

用途:オフィス、ホテル、商業施設、国際交流施設、駅施設、駐車場等

※理想です。

現在は高さ約160m地上32階B2階の計画で進行中。

JR三ノ宮新駅ビル(理想)

47階、R階 展望施設

46階 レストラン

36階〜45階 ホテル(ホテルグランヴィア三ノ宮(仮))

35階 機械室

17階〜34階 オフィス

16階オフィスロビー、展望施設受付

15階 機械室

14階 国際交流施設

B2階〜14階 商業施設(ルクア三ノ宮(仮))

4階にポートライナーのホームが入る。

またら3階、4階にポートライナーの改札も入る。

※JR東日本系のニュウマン、LUMINEも候補に入る。

B3階〜B6階 駐車場※ヨドバシ神戸タワーと連絡通路を設ける。

B7階 機械室、DHC

※実際に建設する場合、しおさい公園とヴィーナステラスの眺望規制に引っかかる可能性がある。ヨドバシ神戸タワー(仮)も引っかかる可能性あり。

日本の超高層ビル 渋谷スクランブルスクエア 第Ⅰ期(東棟)

https://skyskysky.net/construction/201907.html

神戸新聞NEXT JR三ノ宮駅新ビル 県内最大規模の32階建て 高層階にホテル、31階はレストラン

https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202203/sp/0015178514.shtml