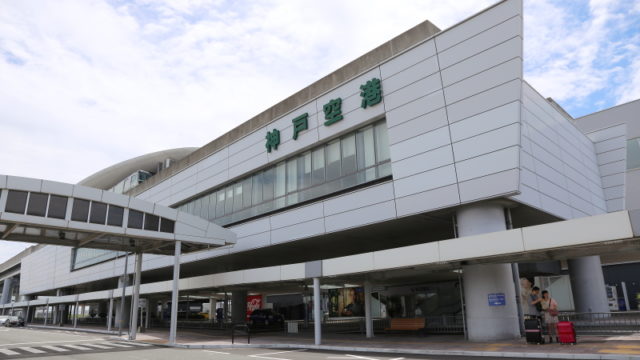

第2ターミナルビル完成と拡張エプロンの完工に伴い、今春より国際チャーター便の就航が開始され、利用者数が大幅に増加した神戸空港。今年はいよいよ400万人の大台突破が確実視されています。スカイマーク航空の台湾向けチャーター便も好評のようで、30年の定期便就航に向けて着々と準備が整います。

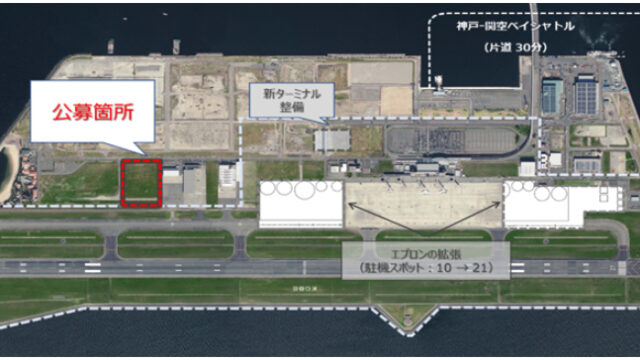

そんな順風が吹く神戸空港ですが、次のステップに向けての動きが出てきました。その兆しが確認できたのは、北側の第1駐車場内。

地質ボーリング調査が行われていました。将来的に駐車場のキャパシティの更なる増加として、立体駐車場の建設を念頭に置いているのでしょうか。

ただ今春に完成した第3駐車場にはまだ余裕がありますし、第2駐車場や第1駐車場も少しターミナルから離れたエリアはまだ空きがあります。

そして地質ボーリング調査が行われていたのは駐車場内のみでなく、第1ターミナル横でも実施されていました。

二つの調査箇所を見比べると、南北に一直線上に配置されています。

考えられるのは、以前に構想として上がっていた関空への海上シャトル船着場とのターミナルビルとの間の歩行者デッキ。そして第1・2ターミナル間の歩行者デッキ。

しかしいずれの可能性も調査箇所は適していません。

今後、第1ターミナルビルも将来の利用者・需要増に備えて、改修や拡張が見込まれていますが、この為の調査でしょうか。

今春から1日120発着便にまで緩和された国内線。午前、夕方には多くの便が離着陸し、第1ターミナル内もとても賑わいます。

春に引き上げられた40便増加分については、まだ殆ど手付かずのようです。国内線については、多くの航空会社が燃料費や人件費の高騰を価格添加できず、飛ばせば飛ばす程、赤字が増えるので、増便や拡大ができない状態に陥っています。折角増えた発着枠を使えていないのは非常に勿体ないですね。やはりポテンシャルの高い国際便により多くの発着便枠を振り向ける制度の見直しも必要になってくるかもしれません。

一方、トキエアについては1往復便/日から2往復便に増便を行いました。

神戸空港がもたらす経済効果のポテンシャルは三宮やウォーターフロント開発にも大きな弾みを付ける重要な要素になっています。新幹線の新線が各地方都市にもたらすプラス要素と同等以上の効果が期待できます。今後、第1ターミナルをどのような拡張し、活用していくのか。やはりJALの再就航も利用者数を増加させる効果があり、これも見据えたターミナルの改修が必要でしょう。

神戸空港敷地内で地質ボーリング調査を実施 調査の目的は?

スポンサーリンク

スポンサーリンク

スポンサーリンク

地質ボーリング調査は、立体駐車場・連絡デッキ・第1ターミナルビル拡張工事のいずれかに関係してそうですが、まだ何とも言えないところですね。埋立地なので地震による液状化リスクなども

想定しなければならない事実を考えると、やはり第1ターミナル

ビル関連工事など、規模の大きな開発に関わる調査である

様な気もします。

FDAの路線が休止や減便に追い込まれたり、他の国内航空会社も

積極的に神戸空港への増便や国際便への投資が行われない背景には、

燃料費や人件費の高騰も一つの理由として関係している

でしょうね。取り分けスカイマークなどは、値上げできない分

増便したくともその辺りのジレンマに悩まされていると

推測されますので、その意味でも国際線への活路を見出す事が

重要となってくるのでしょうか。